地震対策5選|明日からできる対策と防災グッズを紹介

2023/10/10

地震は予測が難しい自然災害であり、その影響を最小限にするには準備が肝要です。

地震の危険性がある多くの地域、特に日本では、地震への備えが不可欠です。この記事では、地震が発生した場合に役立つデータを活用し、実際に実行できる5つの対策を紹介します。

この記事では、地震が起こった際のデータを活用し、地震が発生した際の対策を5つ厳選し、明日から実践可能な方法を紹介します。冷静に行動するために必要な情報や具体的な対策を解説しますので、ぜひご参考になさってください。

災害時は思ったより「時間」と

「精神的」な余裕がない

災害時は思ったより時間と精神的な余裕がないというのは、多くの人が経験したことがあるでしょう。災害に備えるには、事前に必要な物資や情報を準備しておくことが重要です。しかし、それだけでは十分ではありません。

災害時には、自分や家族の安全を確保するだけでなく、周囲の状況や支援の要請にも対応しなければなりません。そのためには、冷静に判断できるように、心理的な準備も必要です。

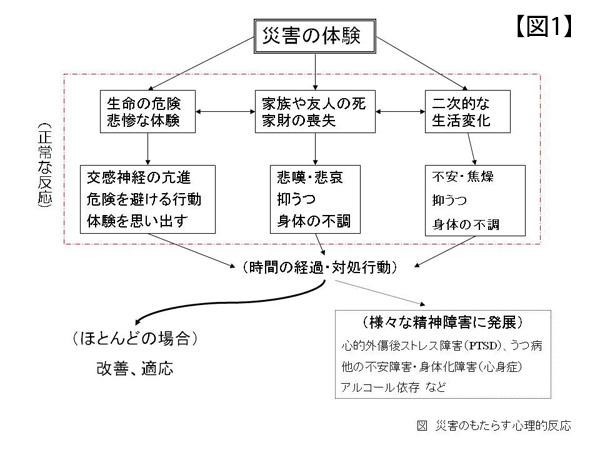

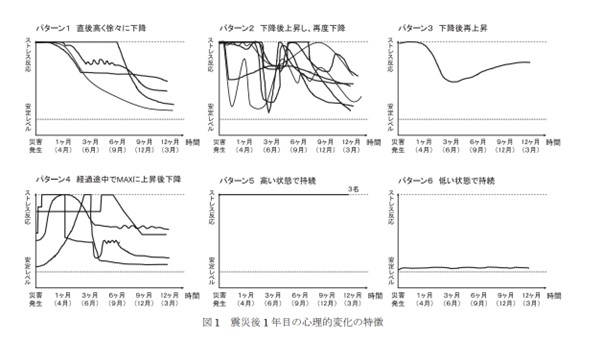

災害時の心理的なストレスは、人によってさまざまな影響を及ぼします。恐怖や不安、悲しみや怒り、罪悪感や無力感などの感情が高まることがあります。

被災者の心のケアには生活の再建が必要な要素となります。まずは安全かつ快適な場所での生活を確保し、段階的に自立できるようになることが何よりも大切です。

しかしながら、復興プロセスの中で成功する人々と、困難な状況から抜け出せない人々との間に差が広がることがあり、この現象は「はさみ状格差」と呼ばれています。

また、集中力や判断力が低下したり、不安定な精神状況に伴う記憶力や睡眠の質が悪化することも問題として挙げられています。このような不安定な状況はネガティブな思考をもたらす恐れがあり、ストレスとなってしまうケースが多くあります。

これらの症状は、一時的なものであることがほとんどですが、長期間にわたって続く場合は、専門家に助けを求めることが必要です。

下記のデータを参照すると、震災で被害に遭ってから1年以内に精神的な安定を得られた人は非常に少なく、多くの場合が長期間に渡り心のケアが必要となっていることがわかります。

災害時の心理的なストレスを軽減するためには、以下のことが有効です。

- 家族や友人、近隣の人々とコミュニケーションを取ること。助け合ったり、話し合ったりすることで、孤立感や不安感を減らすことができます。

- 日常生活のリズムを保つこと。食事や睡眠、運動などの生活習慣をできるだけ整えることで、身体的な健康や精神的な安定を保つことができます。

- 気分転換をすること。趣味や娯楽などでリラックスしたり、笑ったりすることで、ストレスを解消することができます。

災害時は思ったより時間と精神的な余裕がないかもしれませんが、自分自身や周囲の人々の心理的なケアにも注意を払うことで、より良い復興に向けて前進することができます。

このような事態を防ぐためにも、地震が起こってからではなく、地震や自然災害が起こる前からしっかりと対策を行うことで対策が可能です。

地震対策5選|事前にできる準備と対策

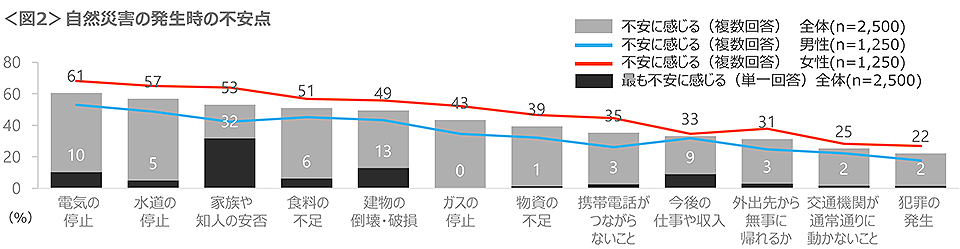

株式会社クロスマーケティングが調査したアンケート「防災に関する調査(2022年)意識編」では、災害が発生した際に人々が不安に感じる主な要因は、以下のようになっています。

主にインフラ設備の不安が多くありますが、最も不安に感じると回答されたのは「家族や知人の安否」でした。

上記の不安を踏まえ、地震が発生する前から発生した際に行いたい対策5つをご紹介します。

1.家族の安否確認アプリ・システムのダウンロード

地震が起きたときに、家族の安否を確認することは最優先事項です。しかし、電話回線やインターネットが混雑したり、遮断されたりする可能性があります。

そこで、事前に家族の安否確認アプリやシステムをダウンロードしておくことがおすすめです。例えば、緊急速報メールや災害用伝言板などのサービスを利用することで、家族の居場所や状況を知ることができます。

2.ハザードマップの確認

地震によって発生する二次災害の中でも、特に危険なものが津波です。津波は沿岸部だけでなく、河川や運河などの内陸部にも流入する可能性があります。そのため、自分の住んでいる地域や働いている地域のハザードマップを確認しておくことが大切です。

ハザードマップは、津波や浸水などの危険度や避難場所などの情報を示した地図です。ハザードマップはインターネットや自治体のホームページで閲覧できます。

3.備蓄の準備

地震が起きた後には、水道やガスなどのライフラインが停止したり、食料や日用品などの供給が途絶えたりする可能性があります。

そのため、自宅に最低でも3日分以上の備蓄を用意しておくことが必要です。備蓄には、水や食料だけでなく、懐中電灯やラジオなどの非常用品や、救急セットや常備薬などの医療品も含めることが望ましいです。

4.家具・家電の転倒防止

地震によって揺れる家具や家電は、人に当たったり、火花を出したりする危険性があります。そのため、 事前に家具や家電を壁や床に固定したり、落下防止用のストラップやフックを取り付けたりすることが必要 です。特に高さのあるものや重量のあるものは注意が必要です。

5.災害時のコミュニケーションの強化

地震対策は個人だけでなく、家族や近隣住民とも協力して行うことが大切です。

そのため、事前に家族や近隣住民と連絡先を交換したり、避難場所や集合場所を決めておいたりすることが有効です。また、地域の防災訓練やボランティア活動に参加することで、災害時のコミュニケーションを強化することができます。

地震・災害時に役立つ防災グッズ4つ

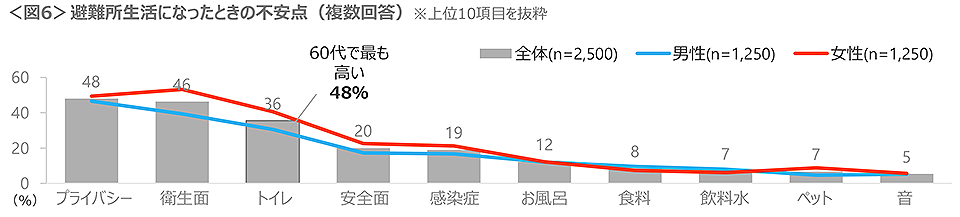

株式会社クロスマーケティングが発表したデータによると、避難所生活になった際に最も不安とされた点はプライバシーと衛生面(トイレ)など、生活をする上で現代の文明性に併せた生活を営めるかというポイントが重要視されているようでした。

特に60代の間では、トイレが最も不安要素が強く「感染症」などが不安要素に入ることを考えると、衛生面による不安は拭えないようです。

これらのデータを踏まえ、実際に災害時に役立つと考えられる防災グッズを4つご紹介します。

1.簡易トイレ

NPO法人日本トイレ研究所が東日本大震災の被災地で実施した調査によれば、地震が発生してから「トイレに行きたくなるまでの時間」について、約70%の人が「6時間以内」と回答しています。

同様に、阪神・淡路大震災の被災地では、「現在必要なもの」として「トイレ」を挙げる声が多いことを示すアンケート結果も存在します。このことから、災害発生時において、水や食料よりも先に、災害用トイレの設置が急務であることが明らかになります。

また、NPO法人日本トイレ研究所の調査によれば

「問題は、東日本大震災発生後、避難所に3日以内に仮設トイレが供給された自治体がわずか34%にすぎなかったことでした」

と指摘しています。

これらのデータを考慮しながら、災害発生時は多くの人が避難所に押し寄せることが予測されるため、具体的にどれくらいの時間で自分がトイレに入れるか予想できないでしょう。

これらの状況を踏まえると、どこでも排泄が行える簡易トイレは防災グッズの必須項目と言ってよいでしょう。

2.懐中電灯(ラジオ付き)・ランタン

次に必要となるのは明かりを灯すことができる懐中電灯や持ち運びができるランタンです。防災グッズとして販売されている懐中電灯には、電池や手動で発電することで利用できるラジオがついているものも多くあります。

これらは、暗闇での移動や生活に必要な明かりを提供するだけでなく、ラジオ機能を使って災害情報や避難指示を受け取ることができます。また、ランタンはテーブルや床に置いて使えるので、手がふさがらずに作業や食事ができます。

また、防災グッズとして販売されている懐中電灯やランタンには防水性に富んだものも多くあり、先述した避難所生活になったときの不安点でも挙げられた「トイレ」や「お風呂」はもちろん、家族の安否確認や災害救助などにも必須の持ち物と言えるでしょう。

3.モバイルバッテリー

3つ目は、モバイルバッテリーです。スマートフォンやタブレットなどの携帯電話機器は、災害時に連絡や情報収集に欠かせないものですが、充電が切れてしまうと使えなくなります。

モバイルバッテリーは、コンセントが使えない場合でも、携帯電話機器に電力を供給することができます。大容量のものや太陽光で充電できるものがおすすめです。

4.備蓄食料

最後に、備蓄食料です。災害時には、スーパーやコンビニなどの店舗が閉鎖されたり、品切れになったりする可能性があります。そのため、自宅や職場に水や食料を備蓄しておくことが必要です。備蓄食料は、長期保存できるものや調理不要のものが便利です。例えば、缶詰やレトルト食品、乾パンやビスケットなどが挙げられます。

以上が、地震・災害時に役立ったと声が多かった防災グッズ4つです。 これらはあくまでも一例であり、自分の住環境やニーズに合わせて選ぶことが大切です。 災害はいつ起こるかわかりません。日頃から防災意識を高めておきましょう。

地震を予測し身を守るためには

「防災アプリ」で情報の集約がおすすめ

地震は突然発生する自然災害であり、被害を最小限に抑えるためには事前の準備が重要です。しかし、どのようにして地震に備えることができるのでしょうか?その一つの方法が「防災アプリ」の活用です。

防災アプリとは、地震や津波などの災害情報をスマートフォンやタブレットなどの端末に通知してくれるアプリケーションのことです。

防災アプリには様々な種類がありますが、共通しているのは、気象庁や自治体などの公的機関から発信される情報を受信することができるという点です。防災アプリを利用することで、地震の発生や規模、震源地、予想される揺れの強さや津波の高さなどの情報を素早く確認することができます。

また、防災アプリによっては、避難所や避難経路、ライフラインの状況などの情報も提供されます。

これらの情報は、地震発生後の行動や判断に役立ちます。防災アプリは無料でダウンロードできるものがほとんどですが、インターネットに接続できる環境が必要です。

そのため、防災アプリを利用する際には、端末の充電やモバイルバッテリーの準備、モバイルデータ通信量の確認なども忘れずに行いましょう。地震を予測し身を守るためには、「防災アプリ」で情報の集約がおすすめです。

株式会社建設システムが提供する防災アプリ「クロスゼロ」は、気象庁が提供する気象情報をもとに、特定の震度以上の地震や津波警報、大雨特別警報などの気象情報を指定することができます。

安否確認の受信対象者は、気象情報が発信された地域に含まれるユーザーに自動的に通知されます。「クロスゼロ」は、安否確認や防災情報だけでなく、災害に備える段階から災害後の避難行動や情報伝達に至るまで、活用いただく全ての人を守るためのあらゆる行動を支援します。

地震対策や防災をツールでひとつに集約し備えたい方は、「クロスゼロ」をご検討ください。

「クロスゼロ」は30日間無料でご利用いただけます。ぜひお試しください。